“Nyala” bukan hanya nama sebuah pameran seni rupa. Ia adalah ingatan yang menyala, membakar ulang kesadaran kita tentang kisah sejarah. Tahun 2025 menandai dua abad pecahnya Perang Jawa (1825–1830), perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda.

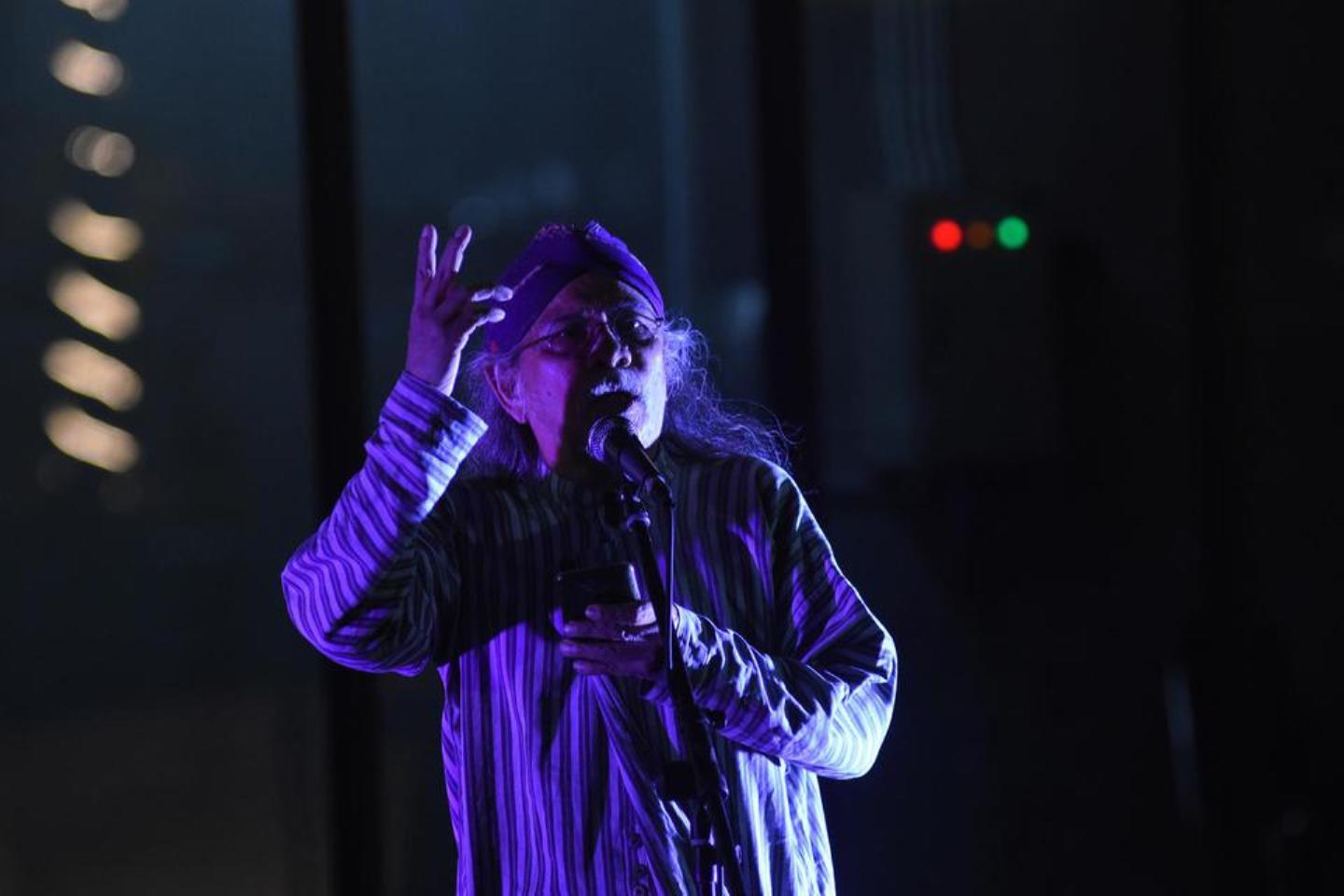

Galeri Nasional Indonesia menangkap momentum ini melalui pameran “Nyala: 200 Tahun Perang Diponegoro” yang menampilkan 33 karya dari 26 perupa. Lukisan, instalasi, dan karya kontemporer dipakai sebagai medium untuk menafsir ulang, bukan sekadar mengulang hafalan sejarah. Dari kanvas hingga ruang instalasi, para seniman berusaha menyuarakan semangat perlawanan dan identitas budaya. Mereka mengajak kita memandang Perang Diponegoro bukan sebagai lembaran usang, tetapi sebagai refleksi yang masih bergema, baik sebagai titik penting perjalanan bangsa maupun menangkap arti kepahlawanan.

Seni rupa memiliki peran penting dalam membuka ruang dialektika yang berbeda dengan teks buku sejarah atau pidato kenegaraan. Di galeri, perlawanan tidak hadir dalam deretan angka korban atau daftar kronologi, melainkan dalam simbol, warna, dan gestur visual.

Seni memberi kesempatan pada penonton untuk menafsir ulang: siapa Diponegoro hari ini? Atau bisa lebih dari itu. Pameran ini mengingatkan bahwa sejarah bukan patung kaku di taman kota, dan juga narasi politis di buku pelajaran sekolah melainkan bahan bakar diskusi yang terus bisa menyala.

Diponegoro, Perang Jawa, dan Babad Dipanegara

Sejarah mencatat Perang Jawa sebagai salah satu perlawanan paling besar di Nusantara. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Mataram yang menolak tunduk pada Belanda, memimpin perang gerilya selama lima tahun.

Namun, di balik narasi heroik itu, Diponegoro juga adalah manusia dengan dilema, emosi, dan kesalahan. Ia bukan figur tanpa cela. Justru dari kompleksitas manusianya, kita bisa lebih jujur dalam memaknai arti kepahlawanan.

Dalam buku Babad Dipanegara, karya autobiografi Diponegoro, terselip kisah yang jarang diangkat dalam pelajaran sejarah. Dalam versi terjemahan Babad Dipanegara (2016: 428), Pangeran Diponegoro mengakui secara langsung bahwa ia pernah juga takluk kepada seorang perempuan keturunan Cina yang ditangkap di daerah Pajang dan dijadikan tukang pijat.

Peristiwa hubungan asmara antara sang Pangeran dengan Nyonya Cina ini terjadi dua hari sebelum kekalahan Diponegoro yang memalukan dalam Pertempuran di Gawok pada 15 Oktober 1926. Menariknya kisah ini kemudian ia ceritakan sebagai bentuk introspeksi diri, bahwa bahkan seorang pemimpin perang suci pun tidak bebas dari godaan duniawi dan bagaimana hubungan tersebut mengakibatkan kekalahannya dalam perang.

Fragmen ini penting dan sangat menarik, karena membuka ruang bahwa pahlawan nasional bukanlah makhluk setengah-dewa. Pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, dalam narasi-narasi politik kebangsaan pahlawan kerap ditempatkan di altar sakral: mereka suci, sempurna, dan tak boleh digugat.

Begitupun dengan berbagai kisah yang diceritakan didalam kelas maupun dalam buku pelajaran. Padahal, manusia yang kita sebut “pahlawan” juga adalah sosok dengan darah dan daging, mereka memiliki terang dan gelapnya. Babad Dipanegara tidak berusaha melangit, tapi membumikan sosok sang Pangeran dengan segala fragmennya.

Dengan menerima sisi gelap Diponegoro, kita justru memanusiakan sejarah. Kita belajar bahwa kekuatan seorang tokoh bukan datang dari kesempurnaan mutlak, melainkan dari bagaimana ia mengatasi kelemahannya dan tetap berpegang pada prinsip perjuangan.

Refleksi 200 Tahun: Dari Api ke Introspeksi

“Nyala” mengingatkan kita bahwa peringatan dua abad Perang Jawa bukan sekadar soal mengenang perang atau mengulang jargon perjuangan. Ia adalah cahaya yang berperan sebagai ajakan untuk introspeksi.

Apakah sejarah adalah proses sekadar menghafal nama jalan dan wajah di uang kertas, ataukah berani membongkar sisi manusiawi para tokoh itu agar lebih dekat dengan kita? Proses memanusiakan pahlawan sebagai makhluk yang punya gelap dan terangnya dalam hidup, kisah perjalanan manusia yang tidak perlu ditutup-tutupi.

Diponegoro mungkin pernah tergelincir dalam nafsu, namun ia juga tetap berdiri sebagai simbol perlawanan melawan penindasan. Justru karena ia manusia, kisahnya lebih relevan. Kisah sang Pangeran dan juga pameran ini memperlihatkan bahwa keberanian bisa lahir dari mereka yang juga punya ketakutan, kelemahan, dan keinginan duniawi.

Dua ratus tahun setelah Perang Jawa meletus, api perjuangan itu tak lagi berupa senjata atau benteng pertahanan. Api itu kini hadir dalam ruang seni, dalam dialektika sejarah, dan dalam keberanian untuk memandang pahlawan dengan jujur sebagai manusia.