Di tengah dunia yang seringkali menekankan afirmasi dan keseragaman, manusia cenderung terjebak dalam kotak ‘normalitas’ dan membuat kenormalan tersebut dalam brand yang bernama norma. Baik norma sosial, norma masyarakat, norma kesopanan, atau apapun itulah namanya. Mereka yang berada diluar dari kotak bernama normalitas ini tidak jarang mendapatkan tindakan tidak menyenangkan seperti bullying misalnya.

Di bawah lapisan konstruksi sosial dan ilusi tentang “apa aitu normal” yang diidealkan oleh banyak manusia, terdapat beragam pencariantentang segala isi dan esensi. Manusia dalam pencariannya akan keteraturan dan efisiensi misalnya, seringkali berusaha untuk menyeragamkan individu-individu tanpa menyadari bahwa manusia memang diciptakan berbeda.

Dunia seni selalu punya cara yang menarik dalam melahirkan diskursus-diskursus dalam ruang publik, termasuk ketika kita berbicara soal bullying terhadap penyandang disabilitas. Seni memiliki kemampuan luar biasa untuk mematik emosi kita, menantang perspektif kita, dan memprovokasi pikiran kita. Seni pertunjukan teater terutama mampu menjadi medium yang kuat dalam mengeksplorasi masalah sosial yang kompleks kedalam sebuah pertunjukan panggung dan menjadi refleksi dari realita yang dibagi kedalam babak.

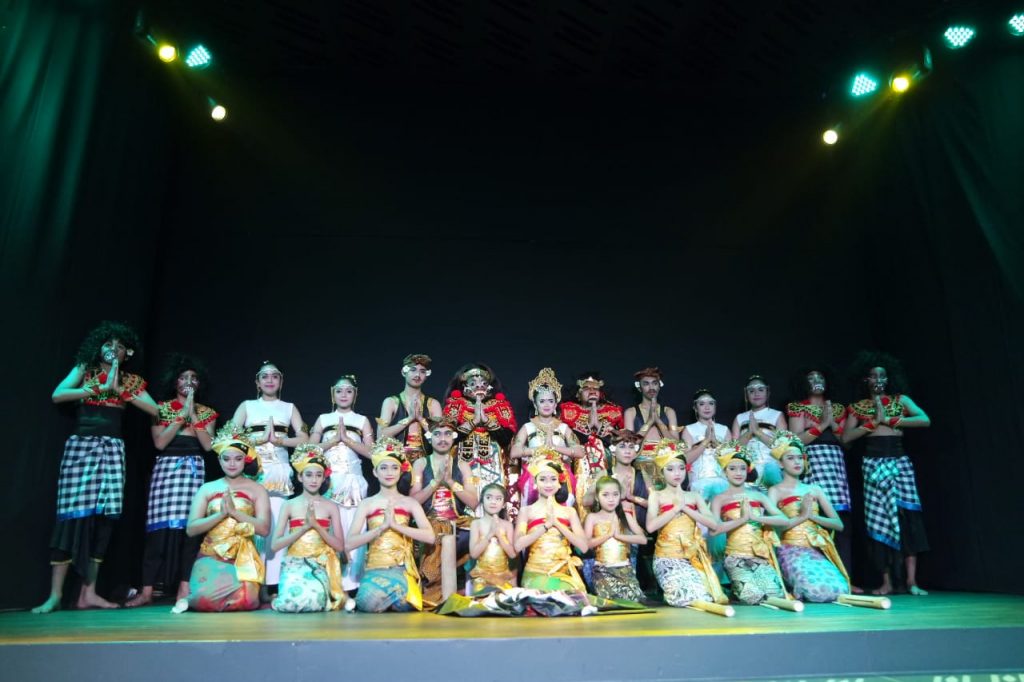

Hal inilah yang juga dilakukan oleh GeenTheatre, sebuah klub teater asal Bandung. GeenTheater berusaha untuk bisa mematik perasaan penonton dan kembali menantang serta memprovokasi kotak-kotak normalitas yang ada di masyarakat melalui sebuah pertunjukan berjudul ‘Tantrum’.

‘Tantrum’ karya dari Muflih Muzaid yang disutrdarai oleh Adjie Prasetyo dan pimpinan produksi Prakash Hendra Baskara, bercerita tentang seorang anak penyandang autisme yang memiliki bakat dalam bidang seni lukis dan selalu mendapatkan dukungan dari orangtuanya. Lain cerita dengan sang adik yang tidak memiliki bakat seperti kakaknya dan keinginanya juga tidak selalu dituruti oleh orangtua mereka.

Hal ini menimbulkan kecemburuan persaudaraan. Beruntung sang adik memiliki seorang sahabat setia yang selalu berada disisinya. Sahabatnya inipun juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dirumahnya, dimana ia tidak tega melihat kakaknya yang sering dikurung dan disiksa orangtua mereka didalam rumah. Kedua sahabat ini sama-sama memiliki masalah terkait ‘normalitas’ dengan pendekatan perspektif yang berbeda.

Cerita Tantrum juga dihiasi dengan banyak intrik yang umum terjadi terhadap penyandang disabilitas seperti hinaan dari publik ataupun penolakan dari keluarga.

Selain itu juga cerita ini ramai dengan sindiran-sindiran sosial yang sesuai dengan situasi jaman kini. Seperti remaja mental health yang self-diagnosed misalnya, remaja bipolar dengan justifikasi google search, ataupun kaum zodiac believer.

Yang lucunya adalah kelompok ini diceritakan pula sebagai kelompok yang ikut mengejek tokoh utama pertunjukan Tantrum si penyandang autisme. Bagaimana secara singkat dalam sebuah scene pertunjukan Tantrum ini mampu menunjukan sebuah ironi sosial. Dengan latar utama kehidupan pelajar SMA, Tantrum berusaha mengeksplorasi berbagai kontemplasi tentang normalitas dalam dunia remaja.

Prakesh Hendra Baskara selaku pemimpin produksi juga turut memberikan sedikit pandangannya tentang pertunjukan Tantrum. Ia mengatakan, “Kami di GeenTheatre, menangkap soal apa yang terlihat normal bagi kita dimana ketika memandang penyandang disabilitas (baik secara fisik maupun intelektual) adalah manusia yang tidak normal. Namun Bagaimana jika sebenarnya, dalam sudut pandang dan pikiran para penyandang disabilitas justru kitalah manusia yang tidak normal. Jadi siapa yang sebetulnya normal?”

Pikiran tersebut kemudian berhasil memberikan buah bernama Tantrum yang dipersiapkan sejak Februari 2023. Tantrum adalah sebuah sentilan dan juga refleksi bagi setiap elemen yang terlibat baik pemain, tim belakang panggung, maupun penonton.

Pada tahap refleksi, kita bisa mencoba untuk memahami bahwa bagaimanapun juga konsep normalitas itu terbentuk di masyarakat.

Tantrum dengan tegas menunjukan kekesalan kepada mereka-mereka yang tidak mampu merangkul atau bahkan melakukan bullying terhadap para penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat kita lihat dari dialog yang disampaikan ataupun tiga monolog pada adegan akhir.

Bisa jadi kita menganggap saling mengejek dan menghina adalah bagian dari kenakalan remaja. Atau bisa jadi juga hal tersebut adalah buah dari kelalaian lembaga keluarga dan sekolah dalam memberikan pemahaman kepada generasi penerus. Tapi kita bisa sama-sama setuju bahwa perilaku demikian adalah perilaku yang harus diluruskan kedepannya.

Menghardik, menghakimi, dan menghina orang lain tetap tidak bisa dibenarkan. Jika kita melihat dari sudut pandang sosial-politik, bukankah para pelaku bullying yang suka menghardik dan menghina orang lain yang berbeda juga bisa kita sebut sebagai kelompok ekstrimis? Ekstrimis dalam perihal normalitas.

Mereka akan menghakimi orang lain yang mereka anggap tidak normal dari perspektif ‘normalitas’ mereka. Lalu bagaimana jadinya jika sikap ini dibiarkan kedepannya hingga menjadi dewasa? Bisa jadi Tantrum juga berusaha untuk sedikit membawa kita kepada diskursus-diskursus isu sosial yang lebih besar lagi melalui sebuah metafora terkait normalitas dan disabilitas.

Pertunjukan ‘Tantrum’ ini juga akan kembali dipentaskan di Teater Arena: Taman Budaya Tegal pada Agustus 2023. Kemudian, dalam waktu dekat yakni pada 22 Juni 2023 GeenTheatre juga akan mementaskan lakon berjudul “Senja Dengan Dua Kematian” karya Kirdjomuljo di GK. Dewi Asri ISBI Bandung yang merupakan pentas tugas akhir minat penyutradaraan dari Prodi Teater ISBI Bandung.