“[M]asih menempel di ingatan kita (para orang tua), bagaimana rusaknya mental orang-orang waktu di Jakarta masih ada judi hwa-hwe,” tulis Judith Nuzulaini dalam kata pengantar buku cerita anak Manik Angkeran (1986). Buku terbitan CV Pionir Jaya tersebut mengungkapkan bahwa siapa pun bisa menjadi bodoh akibat perjudian, akibat berburu angka dengan “tidur di kuburan, menanyai orang-orang gila,” hanya demi sebuah “kode”.

Buku Manik Angkeran, yang mengisahkan cerita seorang penjudi bernama Manik Angkeran yang memotong ekor berhiaskan permata milik Naga Basuki, menjadi cara bagi Judith untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada anak-anak, target pembacanya. Melalui buku cerita anak tersebut, diharapkan bahwa anak-anak dapat menghindari berbagai “kerusakan … yang ditimbulkan oleh perjudian,” serta mendukung keputusan pemerintah untuk “melarang segala jenis perjudian di tanah air tercinta ini.”

Meski begitu, rezim Orde Baru aktif menyelenggarakan kegiatan perjudian. Mengutip artikel Felix Nathaniel yang berjudul Orde Baru adalah Rezim Penyelenggara Judi, negara mengadakan berbagai jenis kegiatan judi, seperti Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB) pada 1979 dan kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) pada 1987.

Jika negara saat itu masih aktif mengadakan praktik perjudian, mengapa Judith mengatakan dalam buku Manik Angkeran bahwa ia telah “melarang segala jenis perjudian” tumbuh di Indonesia? Judith, selaku penulis buku tersebut, seolah ingin menggunakan kisah Manik Angkeran sebagai sebuah pembelajaran dari publik. Ia bisa menjadi sebua pecut yang mengingatkan betapa rusaknya mental masyarakat yang suka berjudi. Ia bisa menjadi sebuah overstatement bagi masyarakat umum, agar mereka percaya bahwa pemerintah Indonesia telah bersih dari praktik perjudian. Singkatnya, ia bisa menjadi pecut sosial maupun pembentuk pola pikir masyarakat.

Sebagai Tradisi Lisan

Berbicara mengenai cerita rakyat atau legenda, satu hal yang perlu dipahami adalah mereka merupakan tradisi lisan. Mereka disajikan dalam bentuk dongeng, disampaikan melalui tutur dari satu generasi ke generasi lainnya. Mengutip Sekar Gandhawangi dalam artikel Dongeng, Tradisi Lisan Sejuta Manfaat, ia diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang, mengarjakan budi pekerti serta ilmu pengetahuan kepada generasi masa kini.

Sebagai tradisi lisan, cerita rakyat dan legenda awalnya tampil dengan wujud tak tertulis. Mereka baru disajikan dalam wujud tertulis beberapa waktu setelah kisah dalam bentuk lisan dikenal masyarakat. Di Eropa, sebagai contoh, menurut Muhammad Nair dalam makalah Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat; Kajian Enam Cerita Rakyat Aceh, mereka mulai ditulis kembali seiring dengan masuknya kebudayaan Romantik pada abad ke-18.

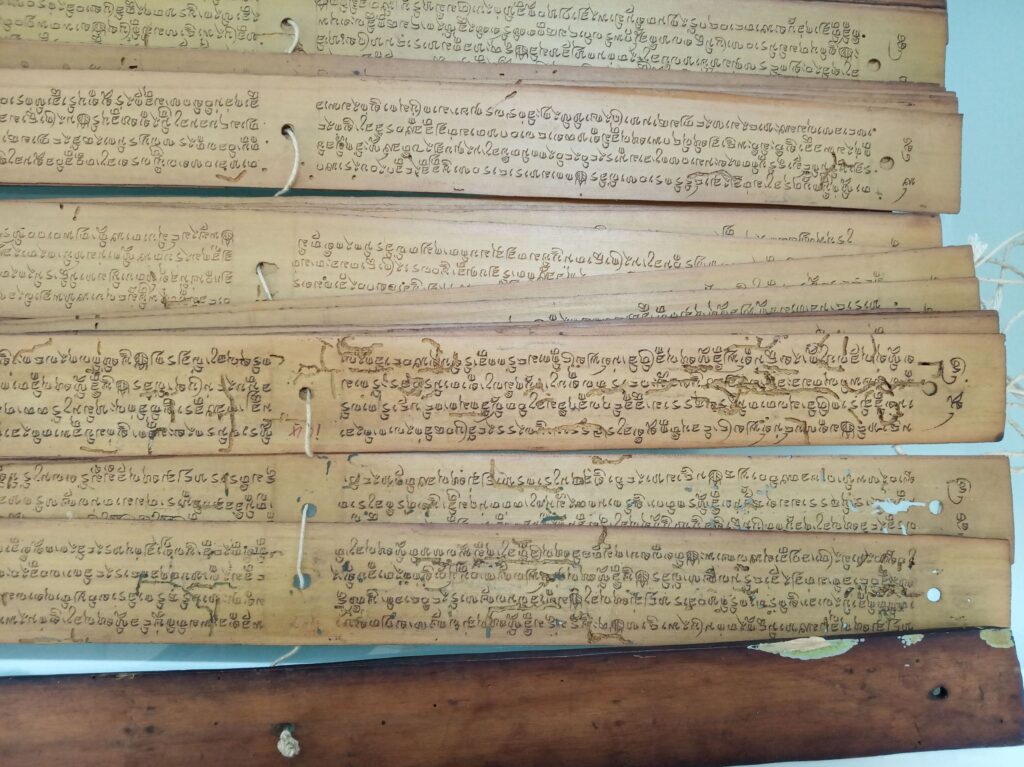

Dalam sejarah Indonesia, tradisi lisan mulai diteliti sejak abad ke-19. Ia diawali dari tradisi orientalisme yang dibawa para indolog, terutama akademisi lulusan Universitas Leiden. Melalui tangan mereka, naskah-naskah tradisi lisan, baik berupa babad (sejarah yang bersifat genealogis), tattwa (filsafat), usada (pengobatan), hingga tantri (fabel) dikaji secara kritis.

Salah satu contoh hasil kerja keras mereka adalah terwujudnya perpustakaan lontar Gedong Kirtya di Singaraja pada 2 Juni 1928, menjadi perpustakaan pertama yang menampung naskah tradisi lisan masyarakat Bali. Melalui perpustakaan ini, para indolog seperti R. Goris, C. Hooykaas, W. R. Stutterheim, hingga akademisi Bali seperti I Wajan Bhadra dan Tjokorda Rai Sudharta, terlahir untuk menggali naskah-naskah tradisi lisan Bali.

Kini, tradisi lisan, mengutip I Nengah Duija dalam artikel Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah; Sebuah Catatan Politik Kebudayaan, tradisi lisan, terutama di Indonesia, telah menjadi global culture (kebudayaan global) masyarakat dunia. Ia tidak hanya menjadi milik masyarakat tempat tradisi lisan tersebut tumbuh. Ia telah menjadi milik dunia, baik sebagai sumber sejarah, maupun sebagai wujud mentalitas kolektif masa silam.

Peran Balai Pustaka sebagai Paleis der Literatuur

Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda resah dengan banyaknya buku-buku berbau politik dan antipemerintahan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, pada 14 September 1908, melalui Departemen van Onderwijs en Eeredienst membentuk suatu badan yang bernama Commissie voor Inlandsche School en Volkslectuur. Mengutip publikasi resmi Balai Pustaka berjudul Balai Pustaka Menyongsong 50 Tahun Indonesia Merdeka, lembaga tersebut ditugaskan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam memilih naskah-naskah yang akan diterbitkan sebagai buku bacaan untuk perpustakaan sekolah dan masyarakat.

Dalam waktu singkat, pekerjaan Commisie tersebut berkembang pesat, sehingga dirasa perlu untuk mendirikan sebuah kantor tersendiri untuk menampung kegiatannya. Pada 22 September 1917, badan tersebut memperoleh kantor sendiri, yang diberi nama Balai Pustaka. Mengutip Balai Pustaka Menyongsong 50 Tahun Indonesia Merdeka, Balai Pustaka mendapat wewenang untuk menerbitkan buku-bukunya sendiri.

Lambat laun, tugas Balai Pustaka adalah untuk mengumpulkan dan mempublikasikan berbagai naskah-naska tradisional dan populer yang tersebar di Indonesia, yang saat itu tidak tersedia secara umum. Menurut A. Teeuw dalam buku Modern Indonesian Literature, mereka bekerja dengan framework untuk “menyediakan bahan bacaan yang baik dan murah kepada generasi Indonesia yang semakin melek aksara.” Dengan framework ini, berbagai karya sastra modern, seperti Sitti Nurbaja (1922) dan Nemoe Karma (1931), lahir di Indonesia. Tidak heran, pada 1937, harian Algemeen Handelsblad menjuluki Balai Pustaka sebagai paleis der literatuur.

Selain sastra modern, Balai Pustaka juga mengumpulkan berbagai cerita rakyat dan legenda, dalam wujud tradisi lisan, untuk kemudian diterbitkan kembali kepada pembaca di tanah koloni. Tentu saja, naskah-naskah tersebut akan “dimurnikan” terlebih dahulu, sebelum disajikan kepada pembaca bumiputra.

Mengajarkan “Moral Eropa” kepada Masyarakat Koloni

Keberadaan Balai Pustaka mendorong tumbuhnya publikasi literatur anak, termasuk cerita rakyat dan legenda, dalam masyarakat koloni. Melalui lembaga ini pula, pemerintah kolonial Hindia Belanda menanamkan berbagai nilai kemajuan bangsa Barat kepada masyarakat bumiputra.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, terdapat beberapa cerita rakyat tempatan yang pernah diterbitkan Balai Pustaka. Mengutip Christantiowati dalam buku Bacaan Anak Indonesia Tempo Doeloe: Kajian Pendahuluan Periode 1908-1945, terdapat beberapa cerita rakyat yang pernah diterbitkan, seperti Tjeritera Si Kantan dan Sjair Poelau Belitoeng (1923), Pandji Laras (1923), Toeti: Dhoengngeng Djhaman Kona (1922), dan Tiloe Dongeng Araneh (1923). Disayangkan, Christantiowati tidak menulis secara rinci nilai moral yang berusaha ditanamkan buku-buku cerita rakyat tersebut.

Informasi lebih jelas mengenai ini dapat kita temukan dalam artikel Doris Jedamski yang berjudul artikel Kebijakan Kolonial di Hindia Belanda. Dalam artikel ini, Doris mengatkan bahwa berbagai tema dan pengetahuan Barat, yang dianggap perlu untuk masyarakat modern, ditanamkan melalui Balai Pustaka kepada masyarakat koloni. Salah satu contoh, naskah Jawa Ngelmoe Kesoegihan, yang merupakan kumpulan berbagai naskah dari sumber Belanda, diterbitkan untuk “mengajarkan” kepada orang Jawa bagaimana seharusnya mengatur waktu dan uang mereka. Hal tersebut terlihat dalam katalog Volkslectuur tahun 1917 tentang buku tersebut, yang berbunyi:

“[b]ahwa orang Djawa itoe kebanjakan tiada mengetahoei harga oeang artinya: tiada menghematkan oeangnja, itoepoen tiada dapat dibantahi lagi. Oempamanja adalah beberapa orang jang berhasil seroepiah sehari, tetapi belandjanja tiap-tiap hari seroepiah atau lebih. […] Kitab Ngelmoe kesoegihan ini, bermoeat beberapa pengadjaran oentoek sekalian orang soepaja menghematkan hasilnja, menghargai oeangnja dan pekerdjaannja dan memegang boekoe-boekoe tjara orang Europa. Soenggoeh kitab ini terlaloe baik maksodenja.”

Dalam penerbitan naskah, termasuk cerita rakyat, Balai Pustaka memilih untuk menggunakan Bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa resmi. Mengutip Sulistya Putri, Dewi Uliati dan Dhanang Respati Puguh dalam artikel The Policies of Balai Pustaka as the Dutch Colonial Government’s Publishing Agency in 1917-1942, penggunaan bahasa tersebut sebagai bahasa utama dalam penerbitan dapat mengurangi unsur “kasar, porno, vulgar, dan ungkapan-ungkapan yang terlalu straightforward,” yang ditakutkan dapat memantik semangat oposisi dan nasionalisme. Ia menjadi counter terhadap publikasi masyarakat terdidik bumiputra saat itu, yang didominasi dengan penggunana Bahasa Melayu Rendah atau bahasa daerah.

Menurut Lisa Kuitert dalam artikel Balai Pustaka and the Politics of Knowledge, dengan sedikit penyesuaian, berbagai cerita rakyat Indonesia yang terbilang masih kasar dapat digunakan untuk menyokong modernisasi koloni. Berbagai hal yang dirasa tidak sesuai, seperti “mereka tidur satu selimut” dan “buah dadanya seperti buah pisang” akan disingkirkan dan diganti dengan standar moral masyarakat Belanda yang dianggap lebih tinggi. Singkatnya, Balai Pustaka menjadi kepanjangan tangan kaum etisi dan Politik Etis di Hindia Belanda, mendorong kemajuan masyarakat koloni.

Dapat dikatakan, kegiatan Balai Pustaka pada awal abad ke-20, yakni menerbitkan kembali cerita rakyat dan naskah-naskah tempatan masyarakat Indonesia, merupakan cara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mewujudkan kontrol sosial di tanah koloni. Melalui naskah-naskah tersebut, mereka mengajarkan nilai moral yang sesuai dengan jiwa etisi saat itu, mengenyampingkan nilai-nilai yang dipandang dapat merusak masyarakat koloni. Diharapkan, masyarakat koloni, terutama kaum bumiputra, dapat berperilaku dan tampil lebih bermoral, seperti masyarakat Eropa, penjajah mereka.

I was recommended this website by my cousin I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty You are wonderful Thanks